◆ 短期集中連載:“検証”稲葉ジャパン

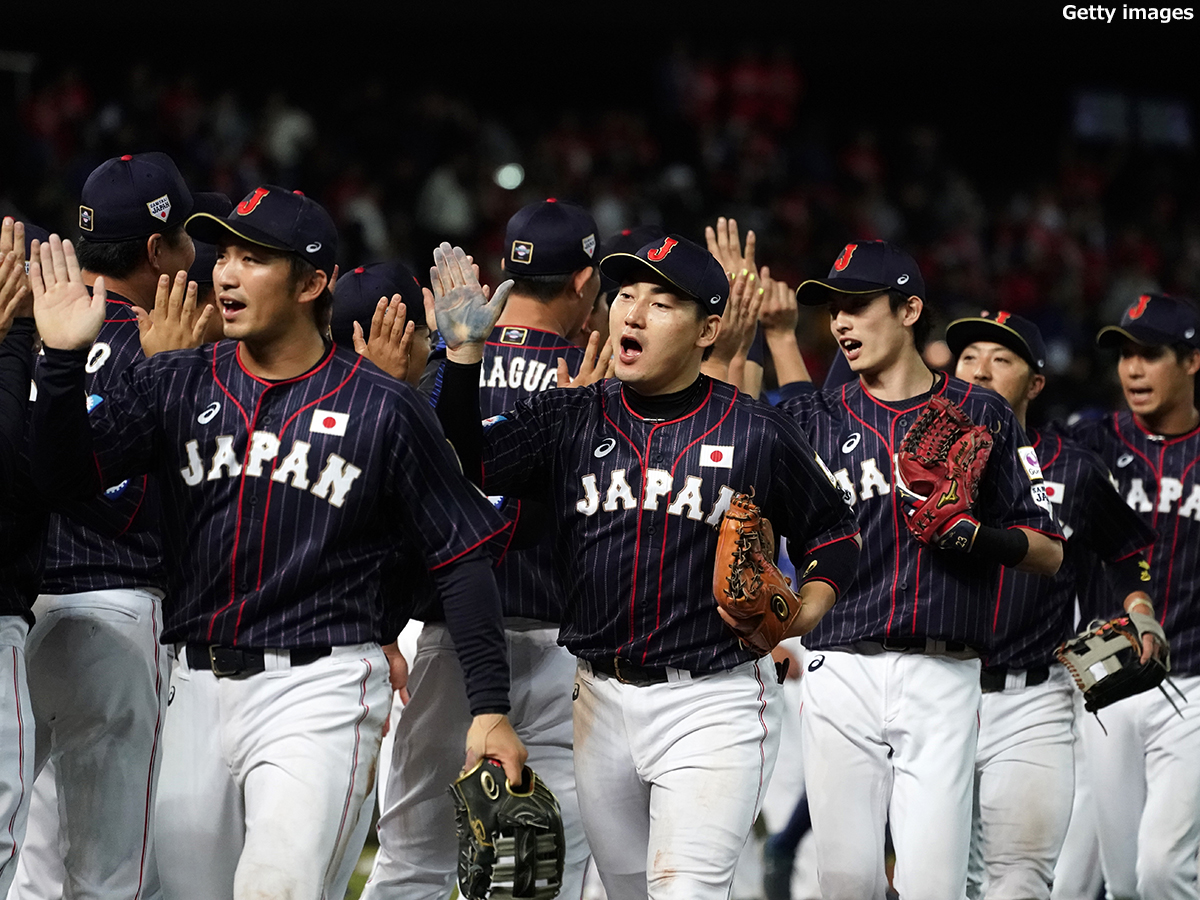

侍ジャパンの世界一への挑戦が始まった。

野球の国際大会「プレミア12」に出場する日本代表は、台湾で行われた一次ラウンドで2連勝。チャイニーズ・タイペイとの最終戦を残し、11日から日本で開催するスーパーラウンドへの進出を決めた。

来年に控える東京五輪への試金石と位置付けられる今大会だが、最大の注目は指揮官を務める稲葉篤紀が、どのようなチームを作り、最強軍団に仕立て上げるのか? 勝利を宿命づけられて、なおかつ野球人気の起爆剤も求められるスーパースター集団の今を追ってみる。

◆ 第1回:道半ばの“ワンチーム”

日本国内を席巻したラグビーW杯の熱も冷めやらぬうちに開幕した「プレミア12」。ラグビーが8強入りを目標としたのに対して、こちらは世界ランク1位で決戦に臨んでいるのだから、当然周囲の期待は「世界一」となる。だが、滑り出しを見る限りは、どこか、もやもやが残る展開の連続だ。

初戦のベネズエラ戦は終盤までリードを許し、8回に逆転したが、これも相手守備の乱れと、連続押し出しなど投手陣の自滅に助けられた。次戦のプエルトリコ戦は4対0の完勝に映るが、先発・高橋礼の好投と4番・鈴木誠也の3ランが光ったものの、この回を除けば3安打だけと、物足りない内容だった。

この大会のライバルチームの多くは、米大リーグの下部組織である3Aや2Aの選手で構成されている。世界大会とは、独特の緊張感や対戦経験のない選手とのぶっつけ本番なので、ある程度の苦戦は仕方のないことだろう。ただ、その点を差し引いてもまだスッキリといかない。これからの戦いで上昇気流に乗れるよう期待したいところだ。

◆ 相次いだ誤算の中で…

2017年に発足した稲葉ジャパンのチーム作りには、大きな特徴がある。スペシャリストとユーティリティーの発掘、そしてスピードとパワーのバランスだった。

前者には、盗塁のスペシャリストである周東佑京(ソフトバンク)や対左のワンポイント要員、嘉弥真新也や田口麗斗、さらに内外野どこでも守れる外崎修汰らを抜擢した。しかし後者に関しては、過去に主軸を担ってきた打者を招集できなかったこともあり、2番打者に菊池涼介を据えてバント、ヒットエンドランなどの小技を駆使して1点を取りに行く戦術に腐心している。

過去の世界との戦いを振り返っても、パワーに劣る日本は少ない得点を強力な投手陣と鉄壁の守りで勝ち抜いてきた。この戦いをベースに、相手の弱点を調べ上げて要所でスペシャリストを起用しながら接戦をモノにするのが現状の稲葉方式だ。

前述したように、今回の「プレミア12」では、投打の主役候補を選抜する過程で誤算が相次いだ。実力的には日本のエース両輪である千賀滉大と菅野智之を欠き、パのセーブ王・松井裕樹も出場辞退。稲葉が大きな期待を寄せていた首位打者の森友哉や本塁打王の山川穂高らは、コンディショニング不良もあって選出されることはなかった。

柳田悠岐も筒香嘉智も選考を見送られ、本来なら主役を務めるべき主砲の不在が、チームの小粒化を招いていると言っていいだろう。加えて、大会直前の故障や病気も誤算だった。秋山翔吾は直前のカナダとの強化試合で右足に死球を受けて骨折が判明、ローテーションの柱と期待する岸孝之は熱発で大幅な調整遅れとなっている。特に秋山の場合は稲葉構想の核となる存在、「1番・秋山、4番・鈴木」で戦い抜く覚悟だっただけに大幅な軌道修正を強いられることになった。

◆ 進化が問われるスーパーラウンド

今大会では、国際大会ならではの変化への対応も求められている。外国人投手特有の「動くボール」と従来より一回り小さいと言われる公式球対策だ。初戦・ベネズエラの先発であるドウブロントの手元で小さく変化するボールに日本打線は4回まで1安打と手こずっている。

また、フォークボールを生命線とする山口俊らは、小さなボールの感覚に戸惑って制球がままならない場面も見られた。こうした部分は大会を通じて徐々に消化していくしかないが、現時点における物足りない戦いの要因でもある。

大会が始まる前、ラグビーの「ワンチーム」というフレーズが人気を集めた。今年の流行語大賞の有力候補でもある。当然、侍ジャパンにも「ワンチーム」への期待は高まったが、秋山はこう語っている。

「ワンチームなんて軽々しく使える言葉じゃない」

血のにじむ努力とその末に掴んだ鉄の団結。無念の戦線離脱となった秋山だが、長年にわたってジャパンの一員として働いてきた男だからこそ、その頂の高さを理解している。まだ五分咲きの稲葉ジャパンは、その道程で満開の花を咲かせることができるのか――。韓国、台湾、米国ら強豪が集結する日本ラウンド、稲葉ジャパンの真価を問われる時がやって来る。

文=荒川和夫(あらかわ・かずお)