◆ 『男たちの挽歌』第6幕:原辰徳

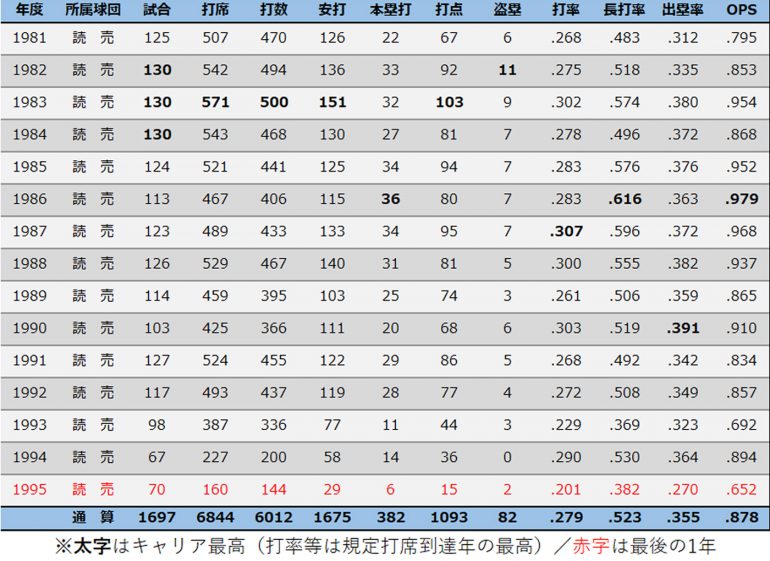

シーズン34本塁打、94打点の27歳の若き4番打者。

かつてプロ野球界にはこの好成績を残して、マスコミから「優勝を逃した戦犯」「巨人史上最低の4番」と叩かれまくった選手がいる。80年代中盤の原辰徳である。

甲子園のアイドルで大学球界のスーパースターという輝かしい経歴を持ち、80年ドラフト1位で巨人の藤田元司監督が4球団競合の果てに抽選で引き当てると、なんと街で号外が配られるタツノリフィーバーが幕を開ける。

長嶋茂雄と王貞治の後継者を託され、巨人入りした22歳のプロ生活前半は順風満帆だった。

81年は1年目から新人王を獲得し、チームも日本一。2年目は富士重工、味の素、オンワード樫山、美津濃、明治製菓、明治乳業、大正製薬といった大手企業のCMに出まくり、エイトマンスマイルをふりまく時代の寵児として、毎晩視聴率20%超えの巨人戦ナイター中継の主役として君臨する。

83年には打点王とMVP獲得。当時の日本のどんな有名芸能人より頻繁にテレビに登場した前代未聞の野球選手が若き日の原だった。

◆ 偉大なノスタルジーと逆風

当然、そんな異常なアイドル人気を誇る若大将を面白く思わない人たちも出てくる。主に巨人V9をリアルタイムで目撃し、現役時代のONに熱中した中年のおじさんたちである。彼らがメイン読者層の週刊誌では徹底的に原叩きを繰り返す日々。つまり、チャラチャラした「最近の若者の象徴」4番原を叩けば雑誌が売れたわけだ。

『週刊現代』86年9月6日号では、『打てば負け打たねば勝つチームの“貧乏神”巨人史上最低4番・原辰徳にファンベンチ罵声』の見出しで「“四番目の打者”原辰徳がいつ“四番打者”になってくれるのかと。巨人には記憶の人=N、記録の人=Oがいます。現状では、原クンは“記憶にも記録にも残らない人”ですもの」とまで辛辣に書かれている。

常に比較対象は過去の偉大なノスタルジー。もはや部長の若手社員イジメのような、むちゃくちゃな要求だ。並の精神力と覚悟なら、やってられるかと逃げ出して野球を辞めていると思う。

気が付けば、巨人不振の全責任を背負わされ、追い打ちをかけるようにプロ6年目の86年シーズン終盤、自己最多の36号アーチを放った広島戦の9回裏二死一塁、炎のストッパー津田恒美の剛速球をファールした直後に古傷の左手首に激痛が走り退場。なんと左手有鉤骨骨折で初の一軍登録抹消となる。

バットを振れるようになるまで3カ月以上を要する重症により不要論が囁かれ、王貞治監督からは厳しい檄が飛び、さらに電撃結婚で女性ファンも激減し、逆風にさらされる背番号8。そんな悲運の4番サード原辰徳に熱狂したのが、ONの現役時代をリアルタイムで知らない当時の少年ファンである。

◆ 不撓不屈の4番打者

周りの大人たちが「またチャンスでポップフライかよ」とディスる背番号8に対し、まるで自分が馬鹿にされたかのような悔しさを覚え、「俺たちがタツノリを応援しないでどうするんだ」なんつってわけのわからない使命感に後押しされテレビの前で絶叫。悔しさと蒲焼さん太郎を噛みしめながら、リモコン片手に半泣き。

すると、不思議なことに原は89年日本シリーズ第5戦での起死回生の満塁弾、92年神宮球場での怒りのバット投げアーチと度々土壇場で劇的な一発を放つ。30代になると左翼コンバートに加え、アキレス腱痛を抱え故障も増えたが、もう終わったと言われる度に、終わらない歌を鳴り響かせるホームランアーティスト。あの頃のタツノリにはある種の儚さと切なさがあった。

完全が求められる巨人4番において、その不完全なアイドル性に少年ファンは魅せられたのである。

だが、背番号8の入団以来12年連続の20本塁打が途切れた93年に長嶋茂雄が監督復帰した巨人は、ゴールデンルーキー松井秀喜の「4番1000日計画」と、導入されたばかりのFA大型補強時代へと突入していく。そして、落合博満のFA移籍で4番の座を追われた原は、1995年(平成7年)に「最後の1年」を迎えることになるわけだ。

ライバルチームの野村克也監督率いるヤクルトから、広沢克巳やジャック・ハウエルを獲得と止まらない補強に背番号8の居場所はなくなりつつあったが、オフのテレビ番組の「今シーズンの巨人4番はだれがいいか?」という電話アンケートで1位に選ばれたのは落合でも松井でもなく、原辰徳だった。時に「代打カズシゲ」を送られるような、ミスターの非情采配にファンは怒ったのである。

引退を懸けて臨んだプロ15年目のシーズン、満身創痍の37歳は4月中旬以降はスタメン機会すらほとんどなく、時々代打で顔見せ程度に出る立場だったが、いつからか打席に向かう度に誰よりも大きい拍手が送られるようになる。巨人ファンは来たばかりの落合や若い松井にはまだ遠慮してしまう。でも、なんだかんだ長い時間をワリカンした原になら感情をぶつけられる。

色々文句も言ったけど、結局は実家の母ちゃんの手料理が一番美味い的な「俺らの4番打者」への感謝と惜別。いわば80年代のプロ野球界が生んだ最大のメディアスターのファイナルカウントダウンは異様な熱気を生み出すことになる。

◆ 激動の現役生活にピリオド

ペナントレースがヤクルトの独走体勢に入りつつあった夏、8月21日付のスポーツニッポンと日刊スポーツ両紙がついに「原引退」を報道。その時点で打率1割台に3本塁打の元4番は吹っ切れたように最後の最後で意地を見せる。

9月20日の中日戦ではその試合最大の大声援の中、途中出場で左翼席上段へ76試合ぶりの4号ホームランをかっ飛ばしてバットを放り投げ、お立ち台では「たまに出てもこれだけのお客さんがね、声援を送ってくれて……」と言葉に詰まるタツノリ。10月8日の東京ドームでの引退試合はチケット発売日に即日完売、8万円ものプレミア価格がつき、消化試合にもかかわらず日テレ中継の瞬間視聴率は32.4%を記録。この最後の舞台で「4番サード」で先発出場すると、広島の紀藤真琴から通算382号を放ち、起用法から確執も噂されたミスターと涙の抱擁を交わして原辰徳はユニフォームを脱いだ。

こうして、戦後昭和史の象徴ともいえるONと常に比較され、30本塁打を打って勝負弱いと日本中から叩かれまくった男の激動の選手生活は終わった。引退セレモニーで「夢の続きがある」と宣言した若大将は、やがて監督として21世紀の巨人を背負いON越えを果たすことになるが、それはまた別の話だ。

さて、その原とプロ入り時から同期のドラフト1位野手として「最大のライバル」と言われたのが、西武黄金期のチームリーダー石毛宏典である。

(次回、石毛宏典編へ続く)