◆ 白球つれづれ2021~第36回・王国再建へ

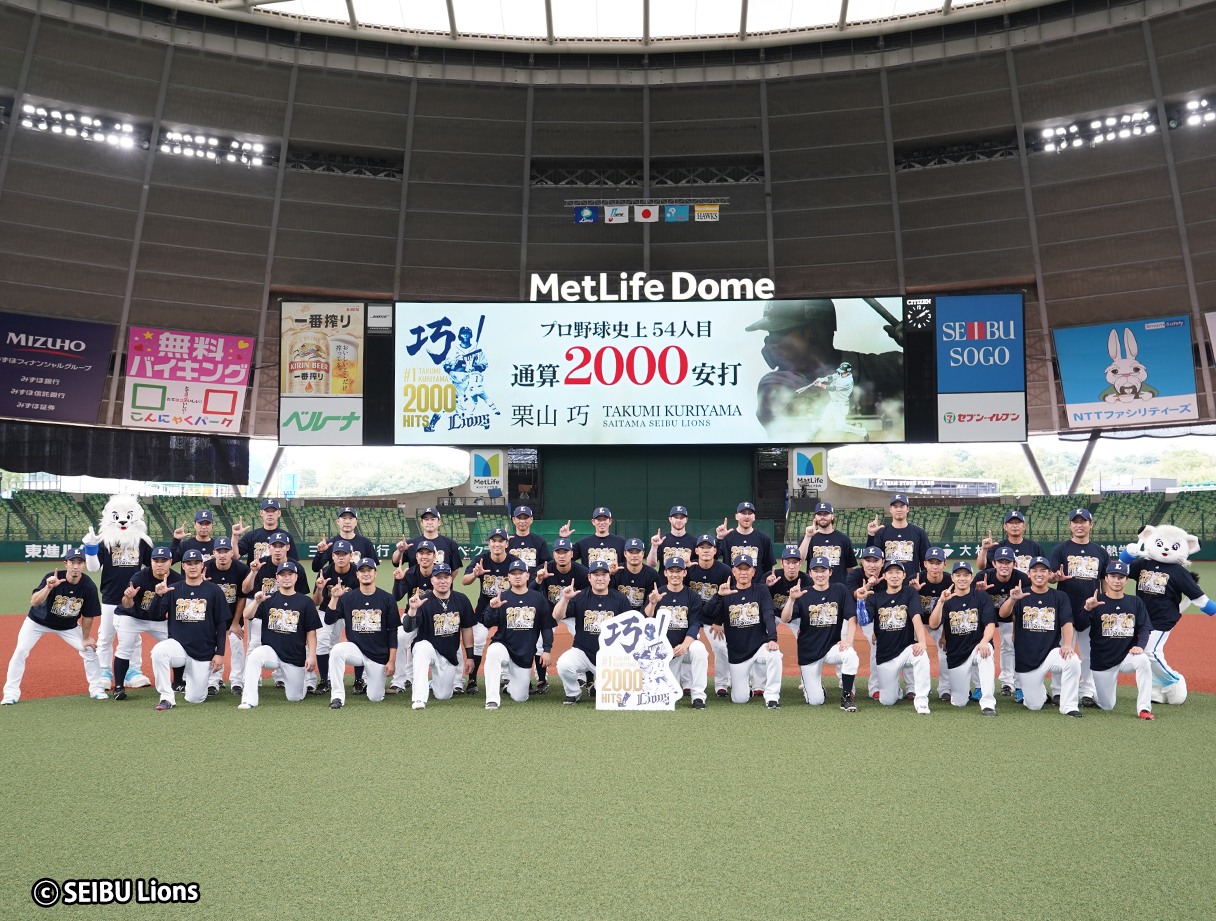

西武の栗山巧選手がプロ通算2000本安打を達成した。

9月4日、仙台での楽天戦。9回の最終打席で左前打を放ち、プロ20年目、38歳で成し遂げた偉業である。相手バッテリーは、かつてのチームメイト、牧田和久投手と炭谷銀仁朗捕手というのも何かの因縁か。とにもかくにも牧田の外角スローカーブに上体が泳ぎながらも下半身の粘りで打つ、打撃の職人らしいヒットだった。

2001年のドラフト4位。同2位指名の中村剛也選手と入団発表のため、同じ新幹線で上京した。中村が天性の長打力に磨きをかけて6度の本塁打王に輝くなどスター街道を駆け上ったのに対して、栗山のレギュラー獲りの道は平坦なものではなかった。一軍初出場は3年目。「1番・右翼」としてスタメン定着したのはさらに翌年のことだった。

チームにとって欠かせない選手だが、飛びぬけて俊足、強肩でもない。長打力もなく、スター選手ではあってもスーパースターの範疇には入らない。そんな男だからこそ、人並み外れた練習量とストイックなほど野球に対して真摯に向き合うことで打撃術を習得している。

昨年、チームは栗山と異例の3年契約を結んだ。他球団へのFA移籍の道を選ばず「西武愛」を貫くベテランへのご褒美の意味合いもあっただろう。同時に2000本安打の名球会入りは将来的な幹部候補生も意味している。

◆ 「生え抜き初」の実情

栗山の偉業に花を添えたのが「西武生え抜き初」の2000本安打である。

ライオンズと言えば、かつてはスターの宝庫。しかし、秋山幸二、清原和博、和田一浩、松井稼頭央各氏は、いずれも他球団で大記録を達成している。ここに西武球団の「負の歴史」が一方で、ある。

先述の4人以外に西武から他球団に移っていった選手の名前を思いつくままに上げてみる。

石毛宏典、辻発彦、中島宏之、片岡治大、浅村栄斗、炭谷銀仁朗、秋山翔吾らが野手陣なら、投手では工藤公康、渡辺久信、松坂大輔、涌井秀章、岸孝之、菊池雄星ら枚挙にいとまがない。FA、トレード、海外挑戦など動機は様々だが、いずれもレオ軍団の屋台骨を背負ったスターたちだ。先に触れた楽天などは石井一久GM兼監督からコーチや主力選手に西武OBがごっそり。「西武楽天イーグルス」などと陰口まで叩かれているほどだ。

この「負の遺産」をもう少し掘り下げてみよう。

1978年、福岡に本拠地を置くクラウンライターを買収する形で西武ライオンズが埼玉・所沢に誕生した。万年最下位の弱小チームは、瞬く間にチーム強化を果たして82年から92年の11年間で9度のリーグ優勝と8度の日本一に輝き、巨人を凌ぐ黄金時代を築いた。その後も優勝こそ減ったが、2006年まで25年連続Aクラスの金字塔も打ち立てている。

そんな絶対王者に亀裂が走ったのは93年、西武王国を築いてきた故・根本陸夫氏(当時、球団取締役管理部長)のダイエー(現ソフトバンク)への転職だった。その直後から秋山、石毛、工藤らが揃ってダイエーに移籍、人材流失が始まった。

◆ 偉業達成の一方で

「負の遺産」の要因はいくつか考えられる。選手に「親父」と慕われた根本氏の絶対的な人脈。さらに親分肌でありながら合理主義も併せ持つ同氏は「選手は個人事業主、去る者は追わず」の考えだから、選手も移籍へのハードルは低い。

さらに、毎年のように優勝すれば当然年俸ははね上がる。当時の西武と言えば、「金満球団」のように言われていたが、内実は観客動員も伸び悩み球団の台所事情は決して楽ではない。他球団もうらやむスター軍団は、やがてFA市場の草刈り場となり、海外挑戦を目指す選手も続々と現れ人材流失が年中行事のようになっていった。

近年、移籍組の渡辺久信がGMに就任して、辻監督も他球団から戻ってきた。今季限りで現役引退の決まった松坂大輔も今後、指導者としてチームに残るのか去就が注目されている。

6日現在、チームは借金10の5位と低迷が続いている。故障者続出の事情があるにせよ、首位より最下位が気になるピンチだ。栗山の偉業には拍手を送りたいが、逆に栗山や中村の4番ばかりが話題では、名門球団の先行きは危うい。

負の歴史を断ち切り、次世代に向けてどんな王国再建策を用意できるのか? フロントや現首脳陣に課された宿題は重い。

文=荒川和夫(あらかわ・かずお)