◆ 投手陣の奮闘と2人の新星

1992年5月26日。大洋の有働克也が投じた変化球は高めに甘く入った。

これを逃さずフルスイングで一閃。打球は高々と舞い上がり、レフトスタンドへ飛び込んだ。

これがプロ入り3年目のシーズン初打席、キャリア初本塁打を放ったのが「BIGBOSS」こと新庄剛志。当時20歳の若武者だった。

その年の阪神は開幕戦こそ落としたものの、4月を12勝9敗と勝ち越すなど快進撃を見せていた。その立役者とされたのが亀山努だ。

持ち前の俊足とガッツあふれるプレーでチームの士気を高め、猛虎打線を牽引。特に一塁への「ヘッスラ」は、チームとファンの気持ちを大いに盛り立てた。

投手陣の奮闘も大きかった。

開幕前にラッキーゾーンが撤去されたこともあり、甲子園球場はそれまでの打者有利から投手有利な球場へと変貌を遂げていた。

エースを務めたのは、サウスポーの仲田幸司。開幕前に身に付けたスライダーを武器に、前年までの「ノーコン病」は影を潜めていた。

仲田を中心に強固なローテーションが形成され、抑えには左サイドスローの田村勤を配置。気づけば投手王国と呼んでいい布陣が完成していた。

◆ 「亀新フィーバー」

そんな阪神の“最後のピース”として、5月下旬に二軍から昇格してきたのが新庄だった。

といっても、助っ人オマリーの骨折による戦線離脱の副産物で、前年にプロ初安打を放っていたものの、新庄がそのまま一軍に定着できるかどうかは未知数だった。

ところが、いきなりのスタメン起用で、初球を叩いての本塁打。新たなヒーローの誕生はチームの勢いをさらに加速させた。

新庄はオマリー復帰後も三塁に定着。ルーキーの久慈照嘉が離脱した際は、当時挑戦していた遊撃手も務めた。

やがて久慈が復帰すると、新庄は本職となるセンターへ。広い守備範囲と球界屈指の鉄砲肩で投手陣のピンチを幾度となく救った。

亀山とのコンビはその年のタイガースの象徴となり、2人の名前から1文字ずつ取って「亀新フィーバー」と呼ばれるまでに。

当時を知るファンの脳裏には、そのフィーバーぶりがしっかり刻まれているだろう。それもそのはず、1985年に初の日本一に輝いた阪神はその後、坂道を転がり落ちるように最下位争いの常連チームへと化していた。

7年ぶりに味わう優勝争いに虎ファンは酔いしれ、シーズン最終盤まで混セの主役を務めた。

◆ 16年間で唯一のAクラス

しかし、待ち受けていた結果は残酷なものだった。

カギといわれた夏の「死のロード」を勝ち越した阪神。秋口に首位に立ってからは、選手だけでなく首脳陣からも優勝を意識する発言が出るようになった。

そして最後はヤクルト、巨人との三つ巴となり、9月下旬に再び訪れた長期ロードで連敗。10月にヤクルトとの直接対決で力尽き、終戦を迎えた。

この年の阪神の最終成績は67勝63敗2分。ヤクルトからは2ゲーム差の2位タイだった。

それでも、ファンは希望を捨てなかった。

優勝こそ逃したものの、亀山・新庄はじめ若手スターの登場で、暗黒期に終止符が打たれたとほとんどのファンは信じて疑わなかったからだ。

ところが翌年以降、待ち受けていたのは再びの暗黒期の到来だった。

翌93年から02年まで10年連続のBクラス。最下位は半数以上の6回を数えた。

結局、1987年から2002年の16年間で唯一Aクラスに入ったのが1992年。長い暗黒期のトンネルの中、ほんの一瞬の光が差し込んだ1年だったのだ。

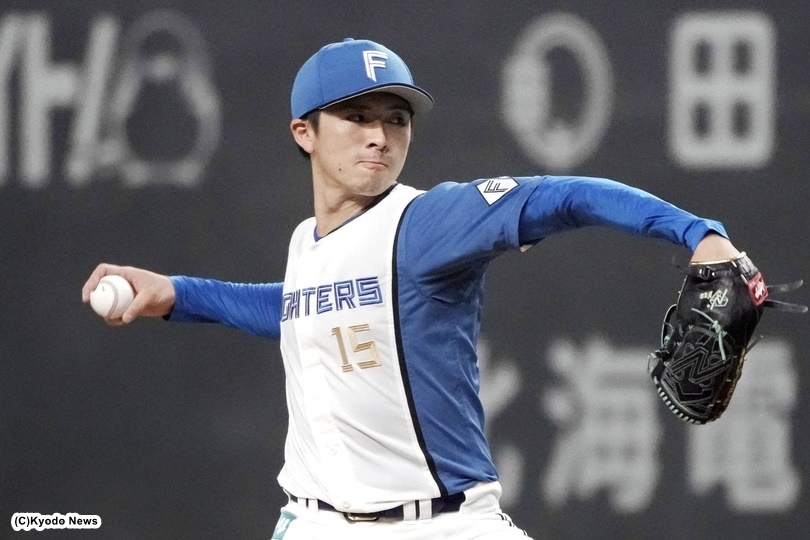

あれから30年、新庄は日本ハムの監督として球界に復帰。一方の亀山は野球解説者・評論家として活動しながら、履正社スポーツ専門学校の野球部コースの肩書を持つ。

舞台は違うが2人は指導者としての道を歩んでいる。虎ファンを熱狂の渦に巻き込んだ2人。いずれ指導者として同じ舞台で競演する日が訪れてもおかしくはないだろう。

文=八木遊(やぎ・ゆう)

※敬称略、選手名表記は当時のもの