◆ 『男たちの挽歌』第14幕:村田兆治

「化石かと思ったら、あいつ、まだ生きとった!」

1990年(平成2年)開幕戦でロッテの金田正一監督が、完投勝利を挙げた村田兆治を評して、こんなカネヤン節を残している。村田は当時40歳で、その年が現役ラストイヤーだった。

村田兆治は福山電波工業時代から剛速球投手で鳴らし、地元の広島カープ入りを熱望するが、67年ドラフトで東京オリオンズ(現千葉ロッテマリーンズ)から1位指名を受ける。2年目に6勝(5完封)を挙げるも好不調の波が激しく、加えて制球力不足に悩み試行錯誤の末に辿り着いたのが、代名詞となる「マサカリ投法」だ。

足腰で充分なタメを作るため右肩を落とし、右足を“くの字”にして支え、左足を高く上げる投球フォームに、当初はブルペンで先輩投手からも「不細工だ」なんて笑われてしまう。だが、のちに“昭和生まれの明治男”と評される頑固な背番号29は、ひたすら我が道を突き進んだ。

◆ 伝家の宝刀を手にするまで

豪快な新フォームの原型を掴んだプロ4年目の71年に初の二桁となる12勝を記録。73年に派手なパフォーマンスが売りの金田正一監督の就任をきっかけにパ・リーグ屈指の人気球団となったロッテで、村田はローテの中心を担って74年には日本一の胴上げ投手となり、日本シリーズMVPを受賞。さらにプロで長く飯を食うために、相手チームの米田哲也(阪急)を参考にフォークボールを習得したエピソードは壮絶だ。

自著『剛球宣言』(小学館)によると、水をたっぷり入れた一升瓶や二キロの鉄アレイを指に挟んで持ち上げるなんて序の口で、生活の中で車のハンドルやドアの取っ手なども人さし指と中指の2本の指の外側の腱で握った。ひと休みで水を飲むコップさえも2本指で挟む徹底ぶり。

いやそれ全然休憩になってないんじゃ……と突っ込む暇もなく、さらに眠る時間がもったいないと寝ている合間も指の間にテニスボールを挟んでテープで固定。まさに狂気のマサカリ。「しびれと痛みで夜中に何度となく目が覚めてしまった」なんて、今の若手投手からしたら拷問のような特訓を自らに課した。

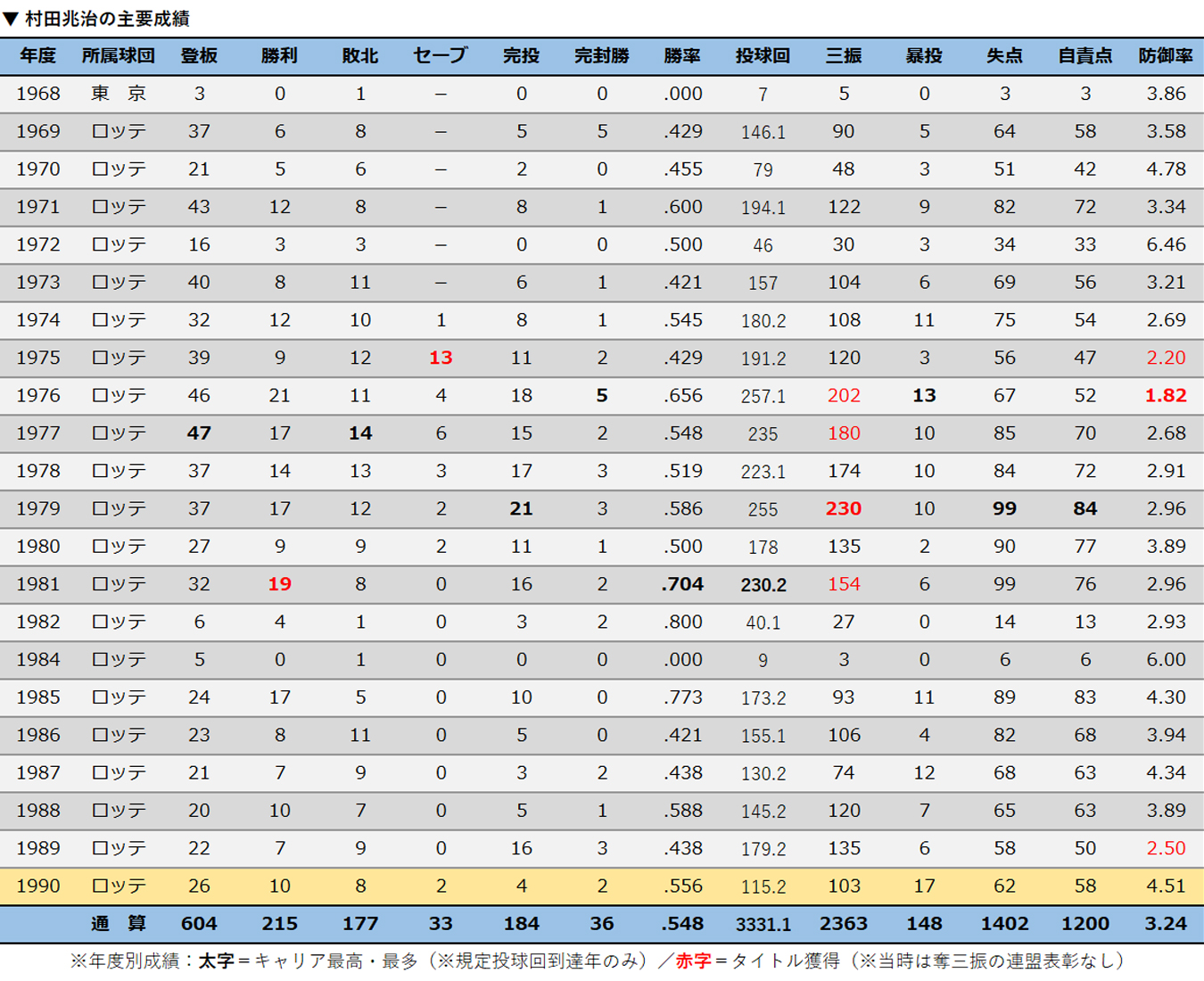

文字通り血の滲むような努力で、75年には防御率2.21で最優秀防御率と13セーブで最多セーブに輝き、76年は21勝を挙げ202奪三振、防御率.1.82で両タイトルを獲得。150キロの剛速球と落差30センチのフォークボールに磨きをかけ、プロ14年目の81年には19勝で自身初の最多勝に4度目の最多奪三振と名実ともにロッテのエースとなる。

同世代の山田久志(阪急)や東尾修(西武)といったパ・リーグの大エースたちを強烈にライバル視して、彼らと試合前に顔を合わせた時に次回の登板予定を聞き出し、自軍の監督やコーチに直接対決をできるようローテーションを組んでもらったという。ホームランか三振か、門田博光(南海)との火の出るような力と力の真っ向勝負は、あの頃のパ・リーグの象徴だった。

◆ 不屈な男のカムバック

まるでサムライのような真っ直ぐさが誤解を生み、時に球団とぶつかりトレード騒動に発展することもあったが、一方で球界の慣習に縛られず新しいものを積極的に試す柔軟さも待ち合わせていた。

ちなみに今では当たり前の肘のアイシングも、ベンチで氷の浮いたバケツに肘を突っ込んでいる村田の姿を見たスポーツメーカーの社員が、アイスノンを入れたパックを作ってくれたのが投手のアイシング用品第1号である。

そんな不屈な男も32歳の春に野球生命を脅かす大きな故障に見舞われる。82年5月17日に右肘を痛めてしまい当初は原因が分からず、日本中の病院を訪ね、山にこもり座禅を組みながら滝に打たれたこともあった。

ようやく靱帯損傷が判明すると、翌83年8月22日にロサンゼルスのフランク・ジョーブ博士のもとで靱帯移植手術。当時の常識では利き腕にメスを入れたら終わりと囁かれる中、村田は不屈の精神でリハビリを続け見事カムバックを果たす。投げられない欲求不満を異常な量のランニングとダッシュにぶつけ、外野フェンス沿いに「我慢、忍耐、辛抱、根気」と呟きながら走り、驚いて振り返る若手投手には「ただ今、我慢中だ!」と大声でシャウトする。

かなりぶっ飛んだ先輩だが、85年4月14日の西武戦で1073日ぶりの先発で勝利投手に。手術明けでいきなり155球の完投勝利というムチャクチャさもまた村田らしい(ジョーブ博士からは100球以上投げることを禁じられていた)。

そこから、中6日で毎週日曜に先発登板の“サンデー兆治”として復活すると、開幕11連勝を記録。35歳の中年の星と週刊誌で人気となり、その年は17勝を挙げ、見事「カムバック賞」を受賞した。まだセ・パの人気格差が大きかった80年代、ロッテと言えば村田と三冠王・落合博満という時代があった。

◆ 昭和生まれの明治男

ファミコンソフト『燃えろ!!プロ野球』シリーズでは、マサカリ投法のリアルな再現度の高さが売りのひとつだったし、『ファミリースタジアム』の連合チーム「フーズフーズ」のエースむらたのフォークボールの落ち方は、ファミスタ内ぶっちぎりトップのエグさで、このゲームをきっかけに村田兆治の凄さを知った少年ファンも多い。なお村田が持つ日本記録の148個の暴投は、そのほとんどがフォークのワンバウンドによるもので、背番号29もそれを恥じることはなかった。

元号が平成に変わった89年には自身12度目の開幕投手を務め、西武相手に149球の完封勝利。5月13日の日本ハム戦で通算200勝を達成する(この舞台となった山形県野球場には『ロッテオリオンズ村田兆治投手 200勝達成記念 山形県中山町』という記念レリーフが設置されている)。

さらにオールスター戦では、39歳8カ月の史上最年長の勝利投手となってMVPに輝き、防御率2.50で13年ぶり自身3度目の最優秀防御率を受賞した。平成でもマサカリ兆治ここにあり。まだまだ現役バリバリと思いきや、村田は翌90年に「最後の1年」を迎えることになる。

とは言っても、“ブルーサンダー打線”と恐れられたオリックスとの開幕戦に40歳4カ月で先発すると、9回1失点の完投勝利。40代開幕投手の勝利は49年の若林忠志以来41年ぶりの快挙で、プロ23年目のシーズンを最高の形でスタートさせる。

しかし前半戦の終了間際、7月19日のダイエー戦で6回表に突然乱れ同点にされると、あれだけ投げることにこだわった男が自らマウンドを降りて、ベンチから呆然とグラウンドを見つめた。鬼のマサカリ兆治らしからぬ行動である。

それでも8月24日の西武戦では、最速149キロの直球とフォークボールで黄金時代の西武打線を沈黙させ、史上27人目となる通算600試合登板を4安打10奪三振の完封勝利で飾ったが、直後に村田は「最後の一花を咲かせられた」と意味深なコメントを残す。

そして、10月13日の西武戦、本拠地・川崎球場で雨が降る中、最後のマウンドへ。捕手は同じくこの年限りで引退する袴田英利が務め、最速145キロの直球にフォークボールやスライダーはキレまくり5回を無失点、雨天コールドゲームで勝ち投手に。通算215勝目を挙げ、「人生の喜びも悲しみも、すべてマウンドにありました」と挨拶した昭和生まれの明治男は、ロッテナインから胴上げで送り出された。

◆ エースの美学

最後の1年は26試合で10勝8敗2S、防御率4.51。シーズン最多暴投記録を更新する17個で自身12度目の暴投王に。最後まで己の投球を貫いた。しかし、誰がどう見てもまだ充分投げられたはずだが、なぜ村田はユニフォームを脱いだのだろうか?

自著『哀愁のストレート』(青春出版社)の中で、「ファンへのイメージを壊したくない。まだやれるのに、と多くの人にいわれたが、まだやれるの「やれる」のイメージがどこにあるかだ。そういうギリギリの線で引退を決意したのが40歳のときだった」と記したが、引退直後に出版された『剛球宣言』では、はっきりと「余力を残してマウンドを去ることがエースの美学だ」と本心を告白している。

「先発完投をしてこそ、プロフェッショナルと呼ばれ、エースと尊称されるにふさわしい。だから、その期待に応えられなくなれば、いさぎよくユニフォームを脱がねばならないと考える。わずか、数イニングスの闘いだけで終えるリリーフ役に転じるのは、私の美意識にそぐわない。“マサカリ兆治”のイメージを崩さずに引退することが、私のダンディズムの極致なのである」

引退後も50歳を超えてマスターズリーグやテレビ番組の企画で度々140キロ近い剛速球を披露した男は、ロッテのエースのままプロ生活に別れを告げたのである。

さて、80年代の終わりに村田兆治と同じくジョーブ博士の元で再起を期す若手選手がいた。「野球選手でこんな大怪我をしたケースは見たことがない」と驚かれた巨人の吉村禎章である。

(次回、吉村禎章編へ続く)

文=中溝康隆(なかみぞ・やすたか)