◆ 白球つれづれ2021~第37回・野球実況界のレジェンド

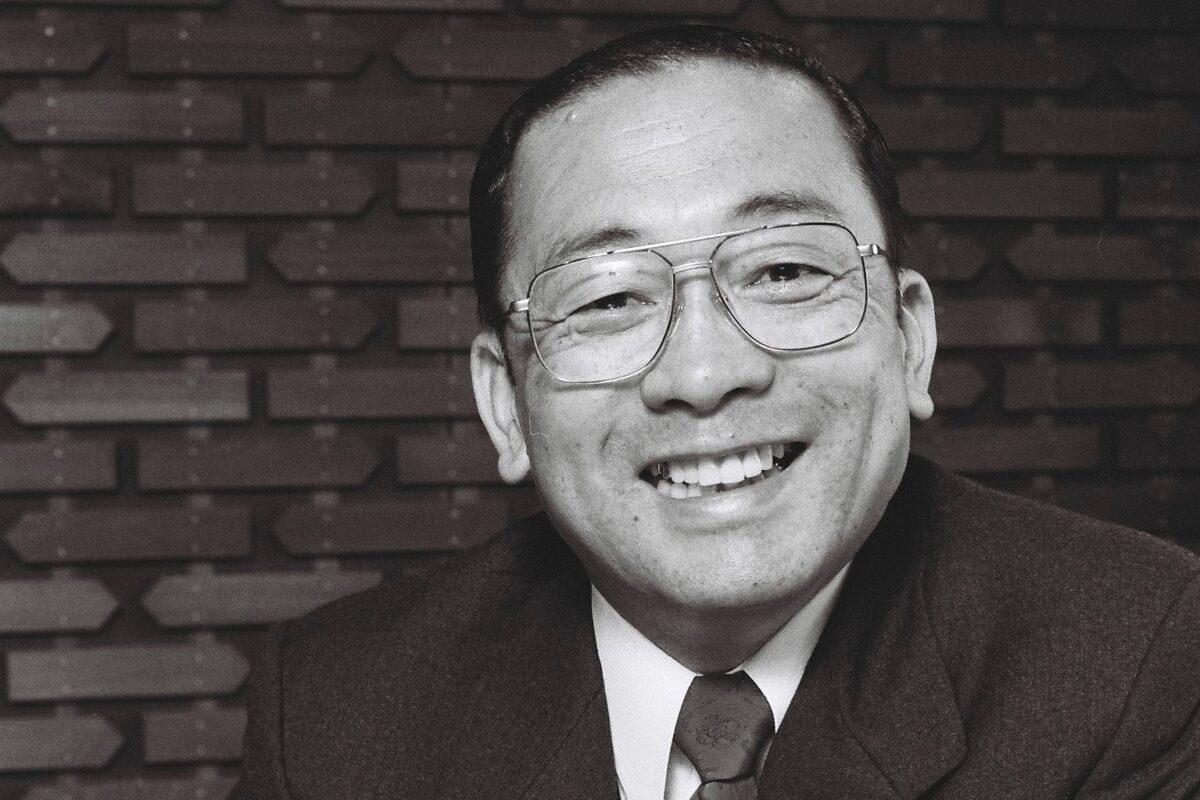

野球実況のレジェンドと呼ばれた元ニッポン放送アナウンサーの深澤弘さんが今月8日に亡くなった。85歳だった。

マイクを通じて白球に情熱と愛情を注いだ一生だった。13日夜には同局で「深澤弘さんを偲ぶ」と題した特別放送が行われている。破格とも言える番組が貢献の大きさを物語っている。

深澤さんと言えば、長嶋茂雄氏(現巨人軍名誉監督)抜きには語れない。

1936年生まれの2人は同い年。すでにスーパースターの座についていた長嶋氏と一介の若手アナウンサーは取材を通じて信頼関係を深めていく。

◆ ミスターの相棒

有名な話としては、田園調布の深夜の特訓がある。現役時代の長嶋氏は試合後に帰宅すると、自宅の庭でバットスイングを繰り返すのが日課だった。その練習パートナーに指名されたのが深澤さんだ。

「はい、平松(政次)!」「はい次は小川健太郎!」。ミスターの求めに応じて大洋や中日のエースの投球フォームを真似た深澤さんがシャドーピッチング。そのタイミングに合わせて一心不乱にバットを振り続けた。

中でも苦手としていた平松投手の内角シュート対策として、打席に立った長嶋氏は投球の瞬間に長く持っていたバットを、短く握り直して対処した。こうした伝説も二人の秘密特訓から生まれた。「時には深夜2時近くまで及んだ」と深澤さんは後に述懐している。

今も昔も野球界には「番記者」が存在する。人気球団の巨人ともなれば毎試合、40~50人の記者が取材合戦を展開する。中でも巨人の親会社は読売新聞社だから、系列のスポーツ紙やテレビ局との関係は深い。そんな中で長嶋氏のようなスーパースターと特別な信頼関係を結べるのは一握りの記者だけ。取材を通じてお互いが心を開き、食事も共にし、電話一本で話せる関係を構築していくわけだ。

深澤さんにとって、ラジオ局のアナウンサーという立場も幸いしただろう。新聞社の番記者は通常3年から5年を周期に担当球団が代わるケースが多い。複数球団を担当することで、見識や人脈も広げるための配置転換だが、これに対して放送局のアナは、長年同じ現場に通うから「巨人担当40年」と言った例も珍しくない。

加えて新聞関係はニュースのすっぱ抜きが日常茶飯事なのに対して放送局はよほどのことがない限り「抜け駆け」がないので、選手たちも心を開きやすい。「深澤節」と呼ばれた名実況はこうした不断の努力と豊富な人脈によって形作られていた。

◆ 取材者と選手を超えた親友

個人的には長嶋氏の「大洋監督招請」問題も思い出深い。

82年に大洋(現DeNA)の監督に就任した関根潤三氏は「ミスターが来てくれるなら、僕はいつ監督を辞めてもいい」と語り世間を驚かせた。その2年前に巨人監督の座を退任した長嶋氏の下には多くの球団が招請に動いたが、最も熱心だったのが大洋である。

関根氏は長嶋巨人第1次政権のヘッドコーチで親交が深い。その関根氏がニッポン放送解説者として名コンビを組んだのが深澤さんだ。長嶋氏と深澤さんの仲は前述の通り。かくして、ベテランアナは長嶋招致のキーマンとして動くことになった。

「長嶋邸の勝手口から入れる男」と呼ばれた深澤さんは故・亜希子夫人からの信頼も厚く、時には取材者として、時には大洋球団の密使として長嶋宅に足繁く通った。

「結構、いいところまで行ったけれどね」と後に語ったように、結局、大洋・長嶋監督は実現しなかったが、3人の濃密な関係は最後まで続いた。

長嶋氏は深澤さんの訃報に接して、「公私ともに支えてくれた取材者と選手を超えた親友でした」とのコメントを残している。

晩年はNPBの新人研修会で話し方講座の講師を務めるなど最後まで野球界のために尽力した。ニッポン放送の後輩アナたちにも「正しい日本語を」と教え続けたと言う。彼もまた、野球界と放送界に大きな足跡を残した伝説の人である。

文=荒川和夫(あらかわ・かずお)