白球つれづれ2022~第44回・中嶋野球の真骨頂である「全員力」で日本一をたぐり寄せる

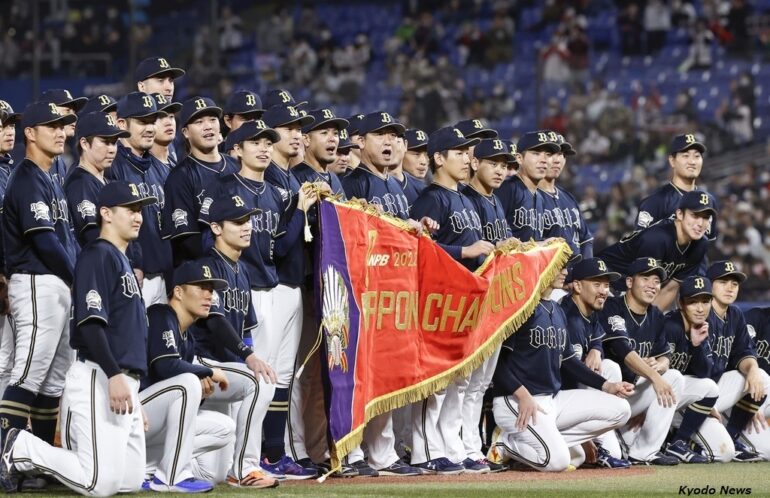

オリックスが26年ぶりの日本一に輝いた。

四半世紀ぶりの栄光は「全員野球が出来た」と中嶋聡監督が語る通り、先発メンバーから控え選手までが、自らの役割を十二分に果たした結果だった。

MVPには杉本裕太郎選手が選ばれたが、圧倒的な活躍をしたわけではない。

シリーズの流れを変えたのは第4戦の神がかった継投策である。

1分け2敗で迎えた剣が峰。先発の山岡泰輔投手が好投を見せるも、5回一死三塁のピンチを招くと、指揮官はためらわずに宇田川優希投手にスイッチ。三振を取りたい場面で、育成出身の剛腕はヤクルトの山崎晃大朗、山田哲人両選手を連続三振に仕留めて、1-0の完封勝利につなげた。続く第5戦は吉田正尚選手のサヨナラ2ランで、チームは「激流」を掴んだ。

戦前の予想は“投”のオリックスと“打”のヤクルト。個人的には投手四冠の山本由伸vs打の三冠王・村上宗隆の頂上決戦と騒がれた。だが、いざふたを開けると山本は故障で、村上は徹底マーク苦しんで主役の座から退いた。最後は短期決戦の鉄則である「日替わりヒーロー」の出現と投手力、守りを含めたディフェンス力が明暗を分けたと言える。

杉本以外の“影のMVP”を上げたら五指に余るオリックスの日本一戦士。前述の宇田川や吉田正以外にも投手陣なら、2戦9イニングを無失点の山﨑福也、守護神として1勝3セーブのジェイコブ・ワゲスバック。野手なら3割近い打率(.296)を残した紅林弘太郎やチーム最多のシリーズ通算8安打を放ち、捕手として投手陣をまとめた伏見寅威ら各選手の名も挙がる。しかし、これだけで留まらないのが今季の中嶋オリックス。さらに“影の影のMVP”まで掘り下げてみたい。

主力から控え全員でつかみ取った日本一

「ラッキーボーイ」の代表格は太田椋選手だ。

シリーズの第3戦に代打出場すると、その後は出場機会を増やし、最終戦には史上初の先頭打者初球本塁打の離れ業をやってのけた。21歳のこの一発は史上最年少のおまけつきでもあった。

「積極性が欲しいところで、バンバン振っていけるバッターが欲しかった」と一番打者に起用した背景を中島監督は試合後に明かしたが、積極性と、意外性こそが太田の持ち味。この若者を先発起用後にチームは4連勝だからまさに“福の神”である。

18年のドラフト1位。父が球団の打撃投手を務めるなど話題性は十分だが、今季の1軍出場は、わずかに32試合。シーズンの大半はファームで汗を流している。しかし、昨年の日本シリーズでも第5戦に初先発出場すると、勝ち越しの右中間三塁打を放つなど大仕事をやってのけている。短期決戦ほど光を放つ太田の潜在能力を見極められたのは、2軍監督時代から特徴を知る指揮官ならではの「マジック」だった。

もうひとり、忘れてならないのは、地味な職人、比嘉幹貴投手の好投である。

最終戦も圧勝ムードの8回に山﨑颯一郎投手が打ち込まれて1点差。この際どい場面で登場すると、中村悠平選手を三振、ドミンゴ・サンタナ選手を投ゴロに仕留めて大役を果たしきった。今シリーズ、5試合に登板して、4回を許した安打1本、6奪三振、無失点は仕事人の面目躍如だ。

この12月で40歳を迎える。プロ入り後も肩、肘の故障などで不遇の時代が続いた。右サイドハンドの変則派、ストレートのスピードは140キロ前後と平凡だが、スライダーやシンカーを駆使して外角低めの“出し入れ”だけで勝負できるから、長く厳しい世界で生き残れた。

山本や、吉田正、杉本、宮城らを看板選手としたら、紅林や宗佑磨、安達了一選手らがレギュラー組。さらにそれを支える「3次戦力」が太田や比嘉たちの存在かも知れない。

21歳の太田から40歳の比嘉まで。若手もベテランも、1軍も2軍も関係なくみんなで力を併せてつかみ取った日本一は中嶋野球の真骨頂でもある。

「全員力」。栄光の下には必然があった。

文=荒川和夫(あらかわ・かずお)