減りゆく「トレード」

日本シリーズも閉幕した今、野球ファンの関心はストーブリーグへと集中する。

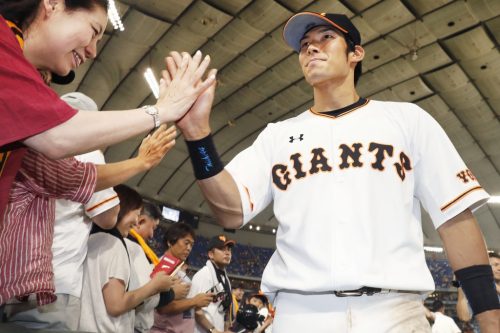

直近で話題をさらった出来事といえば、日本ハムの吉川光夫、石川慎吾と、巨人の大田泰示、公文克彦による2対2のトレード成立だろう。

2006年の高校生ドラフト1巡目で入団し、2012年にはリーグMVPも獲得した吉川と、2008年のドラフト1位で大きな期待を背負っていた大田というふたりを含むのだから、今回のトレードは“大型トレード”と見ていい。

ただし、近年の球界において「トレード」は明白な減少傾向にある。

昨オフから今季中にかけて成立したトレードは実に4組で、2014年オフ~2015年シーズンに至ってはわずかに2組しかない。

ところが、それ以前にさかのぼると、順に7組、12組、11組、15組、17組……と続いている。かつては活発にトレードが行われていたのだ。いったいこれはどういうわけなのか。

育成枠、独立リーグ出身選手の増加

その大きな要因のひとつとして、「育成選手制度」と「独立リーグ」の定着が考えられる。

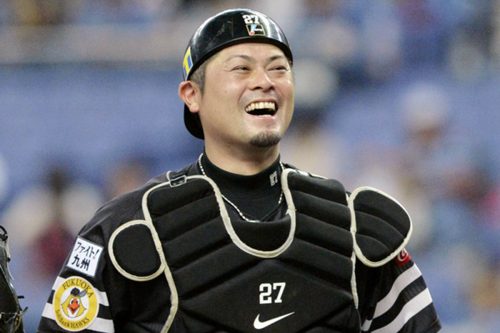

前者が整備されたのは2005年オフのこと。約10年を経る間に、山口鉄也(巨人)や松本哲也(巨人)、西野勇士(ロッテ)、千賀滉大(ソフトバンク)、砂田毅樹(DeNA)ら、第一線で活躍する育成出身選手がどんどん出てきた。同制度はある程度成功したと言うことができる。

また、育成選手制度とほぼ同時期の2005年に設立されたのが、四国アイランドリーグ(現四国アイランドリーグplus)をはじめ、ベースボール・チャレンジ・リーグ、ベースボール・ファースト・リーグなどの独立リーグだ。

今シーズン自身2度目の首位打者に輝いた角中勝也(ロッテ)も独立リーグ出身。今ではこの独立リーグからプロ入りし、活躍する選手も年々増加している。

“育成路線”の流行と複数年契約

トレードにおける最大のメリットとは、「チームの課題を手っ取り早く解決できる」という点である。

ただし、実際すぐに穴を埋めてくれるような一線級の選手同士のトレードならともかく、二軍でくすぶっている選手や有望株をトレードで獲得する場合、その成否が分かるまでに時間がかかってしまう。であるならば、コストも低く抑えられる育成選手であったり、独立リーグ出身選手を自前で育てたほうがいい、という考えに至るのもなんら不思議ではない。

また、選手の複数年契約が増えたことも要因のひとつとして考えられるだろう。

現在のところ、複数年契約を結んでいる選手は30人弱に上ると言われている。当然ながら、球団からの信頼を勝ち取った、チームに欠かせない中心選手ばかりだ。そういった中心選手が複数年契約で縛られているのだから、野球ファンの度肝を抜くような大型トレードが減るのも自然なことである。

日本では「トレード」にネガティブな印象を持つファンも少なくなく、ファンとしては生え抜きの若手育成を臨む声がやはり多い。

とはいえ、突然ひいきチームから選手が抜けるという寂しさや怒りはあるものの、「トレード」は大きな話のタネになるものであり、これも楽しみのひとつであると言える。

過去には、チーム強化のために血を流すような選手放出・獲得劇というのがいくつも見られた。そして、それもまたプロ野球の大きな魅力である。

文=清家茂樹(せいけ・しげき)