捕手の世代交代はチーム編成でも最も難しいポイント

セ・パ両リーグの優勝チームも決まり、今年のプロ野球も佳境に入ってきた。ポストシーズンでどのような激闘が繰り広げられるか、楽しみが増すばかりだが、一方でこの時期は寂しい話題を聞くことも多くなる。山本昌、西口文也、小笠原道大、和田一浩、谷佳知……といった一時代を築いた選手も多く引退し、プロ野球はひとつの転換期を迎えようとしている。

世代交代はチーム編成において重要なポイントだが、なかでも難しいといわれるのが捕手の育成だ。

ほかのポジションよりも経験がモノをいうだけに、次世代を担うであろう選手を簡単に試合に出せないということになる。捕手の重要性は、大混戦となった今季のセ・リーグを見ても一目瞭然。リーグ内で規定打席に達した捕手は、優勝したヤクルトの中村悠平たったひとりだけ。巨人は阿部慎之助を一塁にコンバート、阪神は梅野隆太郎が台頭しつつあるが、鶴岡一成、藤井彰人との併用。広島は石原慶幸、会沢翼の併用。中日はポスト谷繁がなかなか出てこず、DeNAも3人の捕手を併用しペナントレースを戦った。

パ・リーグに目を移しても、正捕手と言えるのは西武の炭谷銀仁朗と楽天の嶋基宏ぐらいだ。ソフトバンクの細川亨は出場したときはさすがの存在感を示したが、故障が多いのはチームとして頭が痛い。

一度決まると、長い間に渡りレギュラーでいるのも捕手の特徴で、優れた捕手がいるチームは常勝軍団となることもできる。1980年代の西武には伊東勤、1990年代のヤクルトには古田敦也、2000年代の中日には谷繁元信、巨人には阿部慎之助が本塁をがっちり守っていた。

常に数年先を見据えた起用法が光る日本ハム

そんななか、レギュラー捕手が変わっても上位をキープしているチームがある。それは、日本ハムだ。

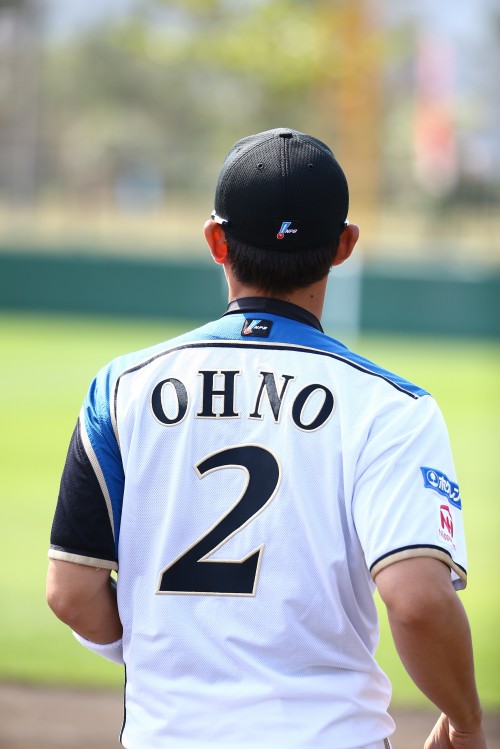

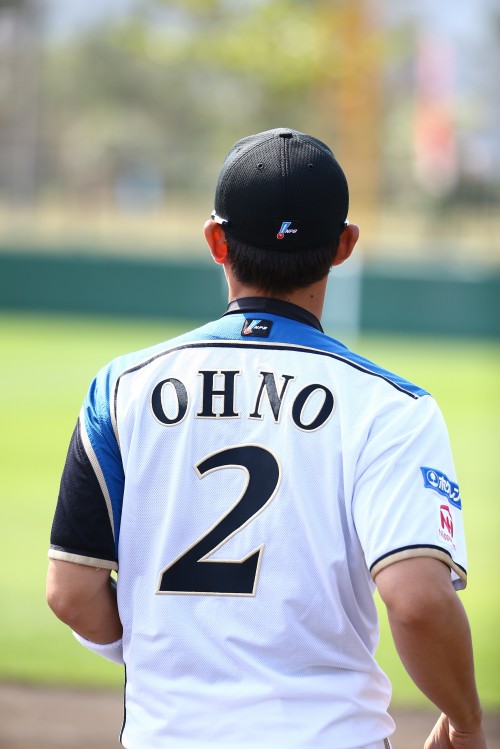

2004年の札幌移転以降、高橋信二や鶴岡慎也が正捕手の時期があったが、決して固定されていたわけではない。高橋のときは、鶴岡。鶴岡が正捕手のときは大野奨太が控え捕手として、数十試合でマスクかぶった。正捕手がいながらも、次世代の捕手に一軍での経験もしっかり積ませていたのだ。そのため、2013年オフに鶴岡がFAで移籍しても、すんなりと大野を正捕手に収めることができたのである。

今季は大野がケガをしたこともあり、開幕当初は近藤健介がマスクをかぶり、大野が復帰した後も市川友也との併用が続いた。現状は大野が正捕手で、市川が控え捕手という立場だが、そのようななかでも高卒2年目の石川亮が27試合に出場し、10月1日のロッテ戦では高卒ルーキーの清水優心にスタメンマスクをかぶらせた。高卒の捕手で一軍のマスクをかぶったのは12球団を見渡しても清水だけである。清水は二軍でも77試合に出場しているが、これはイースタンリーグの捕手で最多だ。

高卒ルーキーはまず体力作りからともいわれるが、日本ハムは体力をつけながら経験も積ませている。常に、数年先を見据えたチーム作りをしているのだ。そのため、正捕手にアクシデントがあったときでもすぐにカバーできる体制が整っている。

札幌移転前の20年でAクラスを6回しか記録できなかった日本ハムだが、移転した2004年以降の12年で優勝4回、Bクラスは3回だけ。パ・リーグの強豪チームとなった裏には、綿密な育成法があるといえるだろう。

文=京都純典(みやこ・すみのり)